2022年2月15日

2022年2月15日

一般財団法人 地域活性化センター(椎川 忍理事長)の第一回フェロー会議に出席しました。

https://www.jcrd.jp/cat5029/index.html

私も今年度からフェローの一人に加えていただきました。

地域活性化センターは、47都道府県、20政令指定都市、23特別区、767市、922町村、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会、95市町村会を会員に持ち、地方の人材育成、地方創生に貢献する組織です。

https://www.jcrd.jp/

素晴らしい地方創生の実績をお持ちのシニアフェロー、フェローの方々から刺激をいただいた会議でした

2022年2月11日

2022年2月11日

一般社団法人日本食文化会議(上杉孝久理事長)のメールマガジンが、本日令和4年2月11日 配信になりました。 昨年から誕生した酒肴部(しゅこうぶ)の活動として会員である、食文化全般で先端的な活動をする著作家や伝統・伝承文化の継承者に、酒肴をテーマに書いていただいています。

第14回目の今回のテーマは、薬膳料理研究家の谷口ももよさんによる「身体が整うお酒と薬膳」です。

毎回、お酒は私がご紹介していますが、今回は、愛知県北設楽郡の関谷醸造さんの「蓬莱泉 和(ほうらいせん わ)」です。https://jfcf.or.jp/musubiplus/appetizer14/

2022年2月11日

2022年2月11日

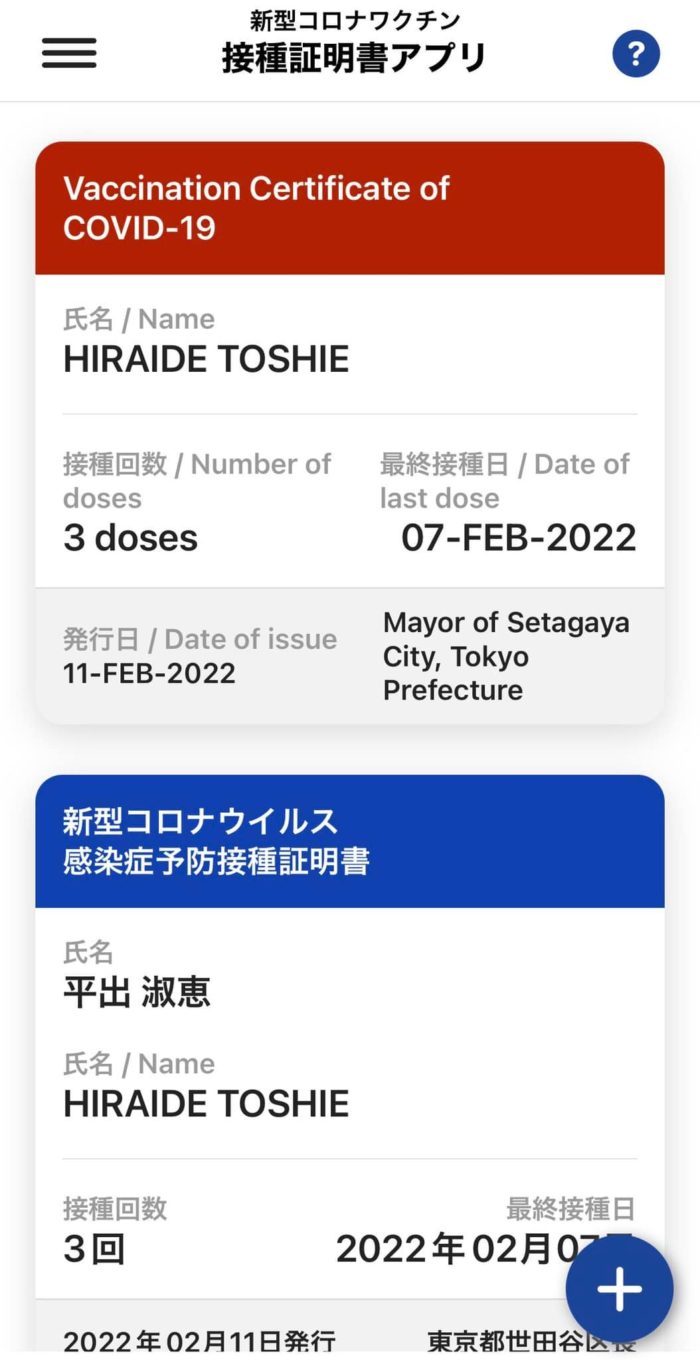

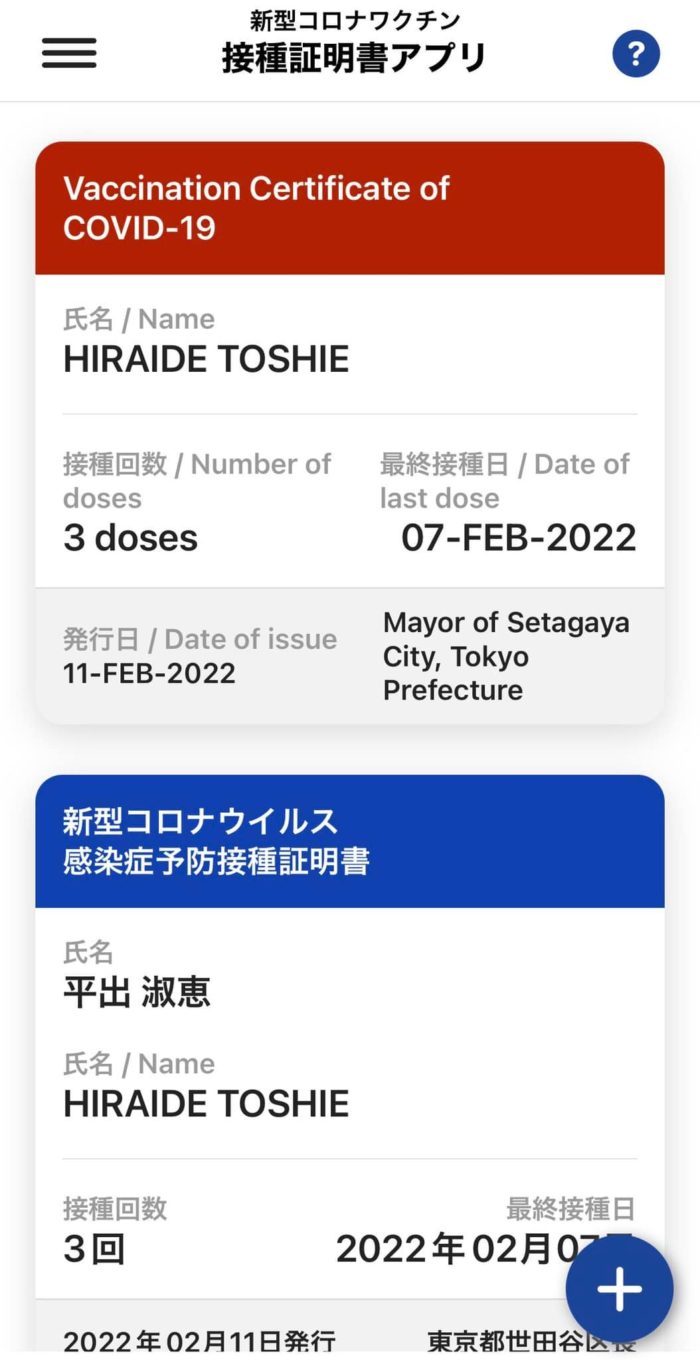

早速、接種証明アプリに入力しました。

お会いする方に、少しでも安心していただけますように。

2022年2月8日

一般社団法人和食文化国民会議(略称:和食会議)は、「和食;日本人の伝統的な食文化-正月を例として-」のユネスコ無形文化遺産登録申請を契機に、和食文化を次世代へ継承するため、平成27年12月4日に設立され、その価値を国民全体で共有する活動を展開しています。https://washokujapan.jp/conference/

私は、この団体の発信を担う連絡会議(服部幸應議長)https://www.facebook.com/groups/washokujapan.renrakukaigiの幹事を務めていますが、今日はその幹事会でした。

令和4年度事業について話し合いを行いました。

2022年2月7日

2022年2月7日

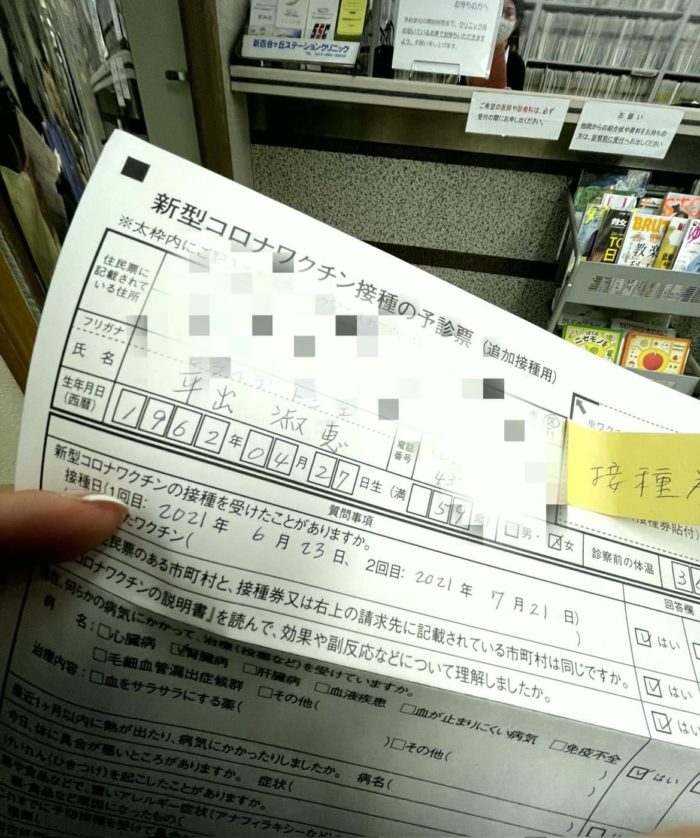

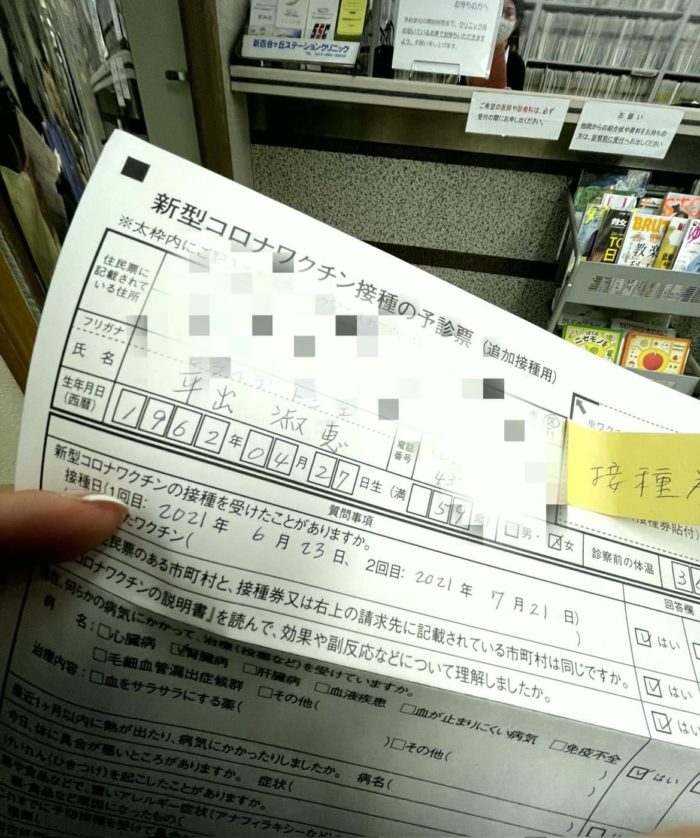

妹の務めているクリニックで

3回目接種しました😮💨

モデルナ、モデルナ、ファイザーです。

みーちゃん、有難う

2022年2月4日

2022年2月4日

一般社団法人日本食文化会議(上杉孝久理事長)のメールマガジンが、

本日令和4年2月4日 配信になりました。

昨年から誕生した酒肴部(しゅこうぶ)の活動として会員である、食文化全般で先端的な活動をする著作家や伝統・伝承文化の継承者に、酒肴をテーマに書いていただいています。

第13回目の今回のテーマは、入江亮子さんによる「南三陸のおすばで祭り」です。

毎回、お酒は私がご紹介していますが、

今回は、宮城県気仙沼市の男山本店さんの「蒼天伝(そうてんでん)」です。https://jfcf.or.jp/musubiplus/appetizer13/

2022年2月4日

2022年2月4日

本日の日経の夕刊に大恩のある椙岡さんが

うめだ阪急本店さんとのご縁は、椙岡さんが、朝日新聞の「オピニオン」で紹介された私の記事をご覧になった事からでした。

身体中から阪急百貨店を愛して、大切で、そして誇りに思われている事が伝わってくる、そんな方でした。

「平出さん、うめだ阪急本店には週末には10万人ものお客様がいらっしゃいますが、皆様はここに物を買いにいらっしゃるのではないんです。物語を書いにいらっしゃる。私達と一緒に日本酒の物語を作っていきましょう。」そうおっしゃってくださいました。

お話しする機会を度々いただき、本当に光栄に思います。

2022年2月2日

AKB48選抜メンバーの大西桃香さんの日本酒コラム第二回目が配信されました。

私も少しお手伝いしていますが、桃香さんが日本酒を応援してくださるのが大変心強いです。

https://www.gentosha.jp/article/20275/

2022年1月28日

一般社団法人日本食文化会議(上杉孝久理事長)のメールマガジンが本日、令和4年1月28日 配信になりました。 昨年から誕生した酒肴部(しゅこうぶ)の活動として会員である、食文化全般で先端的な活動をする著作家や伝統・伝承文化の継承者に、酒肴をテーマに書いていただいています。 第12回目の今回のテーマは、山上昌弘さんによる「酒肴ペアリング」です。

毎回、お酒は私がご紹介していますが、

今回は、今週、ふるさとづくり大賞受賞が発表された桝田隆一郎氏の蔵、

富山県富山市東岩瀬の「満寿泉(ますいずみ)」さんです。https://jfcf.or.jp/musubiplus/appetizer12/

2022年1月27日

2022年1月27日

【長文です】

「日本酒を世界のSAKE」への活動で一番最初に取り組んだのは、世界に向けた日本酒の教育でした。日本酒は、日本にしかないものなので、海外の人達にとっては未知のものです。その価値をきちんと伝えていかなければなりません。

そして、どの国もお酒を販売するには酒販免許が必要ですので、先ず酒類の取扱い業者に知られなければ市場に入っていかないし、そしてその市場にSAKEのプロを育成していかなければ良い市場は育たないと思いました。

例えば、フランスワインを日本で広めているのは、フランス人自身より日本人ソムリエですよね

同じ醸造酒であるワインのプロを育成する世界最大の教育機関WSET のロンドン本校で有志の蔵元さん方(浦霞の佐浦社長、満寿泉の桝田社長、天狗舞の車多社長、いづみ橋の橋場社長)と日本酒のレクチャーを行ったのは、2003年の事でした。その後、年に一度、色々な蔵元さんが渡英してくださり、私もWSET にSAKE講座の設立を働きかけて、10年かかりましたが、WSET の新規事業担当者のマスターオブワインであるAntony Moss MWと菊谷なつきさんの尽力で、2013年にWSET にSAKEの資格講座が誕生しました。

その後、日本産酒類の輸出拡大を目指す政府の招聘事業も行われてWSET の展開する70ケ国以上の中で26ケ国と3地域でSAKE講座が始まり、SAKEの資格取得者は10,000人を超えました。

そんな中、招聘事業で来日したAntonyが「トシ、今、蒸留酒のプロフェッショナルレベルであるLevel 3 をつくっているんだけど、アジアの蒸留酒の中に焼酎と泡盛を入れるつもりなんだ。」と話してくれたのです。それは、2005年にIWCの審査最高責任者に就任したSam Harrop MWから「トシ、もっとSAKEを世界に発信しよう。IWCにSAKE部門を創るから協力して欲しい。」とメールをもらった時と同じような衝撃でした。

これは、焼酎と泡盛の世界の蒸留酒業界への素晴らしい訴求になる可能性もありますが、独立して資格講座が出来たSAKEと違って、他の蒸留酒の中で埋もれてしまうかもしれません。まだまだ焼酎の輸出が本当に小さい(全生産量の0.6%)ので、このチャンスを活かせる事業者がいるのかも見当がつきませんでした。

招聘事業でお世話になった農水省の方が、鹿児島県選出で農水大臣もされた森山裕先生と鹿児島県、鹿児島県酒造組合をご紹介くださり鹿児島県で「鹿児島県焼酎輸出拡大等プロジェクト小委員会」の第一回が開催されたのが2018年6月でした。私は、WSET の日本での最初の認定校を運営するキャプラン株式会社の顧問の立場もあり、この委員会とWSET の繋がり作りやプロジェクトの企画のお手伝いからアドバイザーの立場をいただいています。

本日、ジャパンブランドにも採択された、このプロジェクトの定期オンライン会議にNHKの取材が入り報道されました。

WSET の蒸留酒の講師で日本に招聘されたメンバーの Hannah Lanfear、Rose Brookman に焼酎の講師として現地で活躍してもらいながら、焼酎の販売にも繋がるというのが今回のプロジェクトのアイデアです。

まだまだ、コンテナに満載した焼酎をどんどん送るほどの市場ではない海外で、世界に認められた組織の教育プログラムで、そして現地で信頼された講師によって啓蒙しながら商品を送っていきます。

これは、澤田且成さんがコツコツ作られたロジスティックのシステムなくしては実現しませんでした。 市場は、人の情熱と人と人とのご縁が創っていくもの。とつくづく思う今日この頃です。

↓【NHKのニュース映像】

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220127/5050017684.html